- 注目記事

- タグ

【イベントレポート】『ゼロからはじめる Backlog活用大全』書籍出版記念トークイベント

2025年9月25日に、プロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」初の公式ガイドブック『ゼロからはじめる Backlog活用大全』(クロスメディア・パブリッシング)の発売を記念したトークイベントが、株式会社ヌーラボのオフィスで開催されました。

まず、ヌーラボエバンジェリストの河野 千里氏による基調講演、その後、ヌーラボ代表取締役CEO橋本 正徳氏と、『ミネルバ式 最先端リーダーシップ 不確実な時代に成果を出し続けるリーダーの18の思考習慣』の著者・黒川 公晴氏とのトークセッションが行われました。トークセッションの後には、橋本氏と黒川氏への質疑応答の時間が設けられ、参加者からは多くの質問が寄せられました。

【河野氏 基調講演】

登壇者プロフィール

河野 千里(こうの ちさと)

株式会社ヌーラボ エバンジェリスト

システム開発の現場で顧客課題の解決に取り組み、チームをより良く機能させるためにBacklogやCacooを活用してきた。ユーザーとしての試行錯誤を糧に視野を広げ、2025年4月にヌーラボ株式会社にエバンジェリストとしてJOIN。現場でのリアルな経験をもとに「チームワークマネジメント」をベースとしたチームでの協働をもっと心地よく、楽しくするためのヒントや工夫を伝えている。

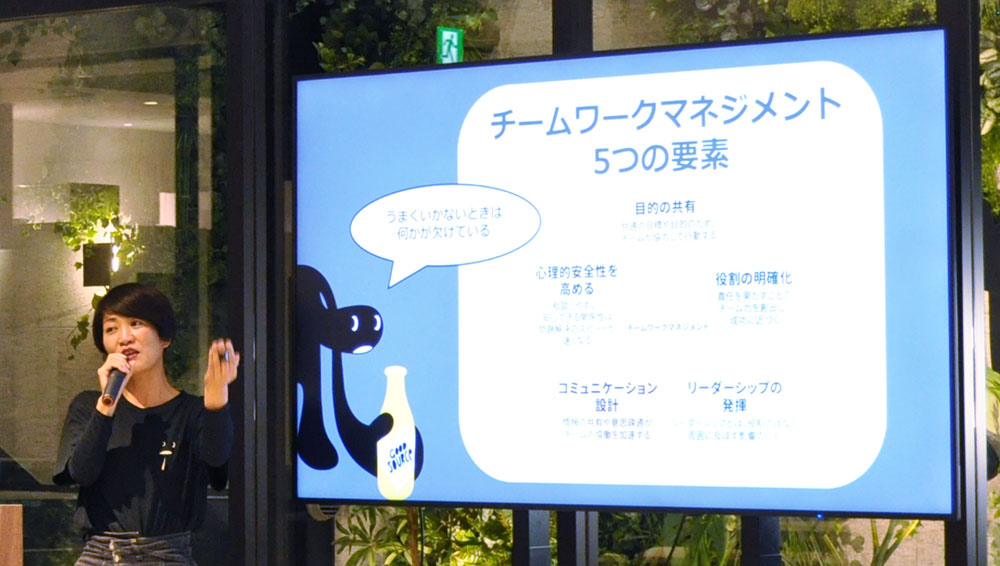

「チームワークマネジメント」という独自の概念

基調講演は「チームがワークする仕掛け」について、エバンジェリストの河野氏が語るところから始まります。河野氏は、ヌーラボが唱える「チームワークマネジメント」という概念に触れました。

河野氏は、新刊になぞらえ「Backlogはただのツールではなく、チームの力を引き出す仕組みへと進化させるものとなっています。しかし、チームが機能していると自信を持って言える人は、ほとんどいない」と解説。

その背景には、リモートワークや業務の専門化などにより、仕事が複雑化している現代の環境がある。異なる職種や部門のメンバーが助け合いながら共通の目的に向かって、自律的に動けるチームを設計・運営していく基盤となるのが「チームワークマネジメント」だと続けました。

ここで挙げられた、「チームワークマネジメント」に必要な要素は5つです。

①目的の共有

プロジェクト開始時には「何のために行うのか」を明確にし、メンバーが同じ方向を向くことが大切だと強調。目的が定まることで判断や優先順位付けがしやすくなり、モチベーションも高まります。

②役割の明確化

担当者や役割を明確にすることで、責任と裁量の範囲が見える化され、行動がスムーズになります。

③コミュニケーション設計

どのメンバーにどんな情報を、いつ共有するか。そのような環境を正確に設計できていると、正しく物事を判断することやトラブルへの検知にもつながります。

④心理的安全性を高める

安心して行動できる土壌づくりが必要です。

失敗を恐れずに挑戦や提案ができるようになることで、チーム内では意見が活発に交わされ、多様な視点を取り入れた議論が生まれます。その結果、問題の早期発見や改善が進みやすくなり、メンバー間の信頼関係も強まって、より協力しやすいチームへと成長していきます。

⑤リーダーシップの発揮

ここでいうリーダーシップとは「チームに良い影響を与える行動」。役職に限らず、メンバー全員が小さなリーダーシップを発揮できる文化をつくることが、チームの力を底上げします。

Backlogが支えるチームワークの仕組み

講演の中盤では、参加者との対話を交えながら、Backlogの機能がどのように「チームワークマネジメント」の5つの要素を支えるのかを掘り下げました。

参加者からは、「担当者機能が役割の明確化に役立つ」「タスクの進捗が可視化されているので、チームで協力して行動できる」「コメント機能で情報共有がしやすい」など、ポジティブな声が上がりました。

河野氏がイチオシの機能として紹介したのは、コメント欄にあるスターボタンを押して、感謝の気持ちを伝えることができる「スター機能」。「やっぱりスターをもらえると、うれしいですよね。感謝や共感のリアクションがチームのモチベーションを高め、他のメンバーのリーダーシップを促します」とその魅力を語ります。

「ツールの機能を知るだけでは、チームはうまく回らない。チームで協業するための文化の浸透が大切です」と強調。「今日の気づきを持ち帰り、ぜひ『このチームで一緒に仕事できてよかった』と思える体験を広げてほしい」と参加者に呼びかけ、基調講演を締めくくりました。

【橋本氏・黒川氏 トークセッション】

登壇者プロフィール

橋本 正徳(はしもと まさのり)

株式会社ヌーラボ 代表取締役 CEO

1976年福岡県生まれ。福岡県立早良高等学校を卒業後上京し、飲食業に携わる。劇団主催や、クラブミュージックのライブ演奏なども経験。1998年、福岡に戻り、父親の家業である建築業に携わる。2001年、プログラマーに転身。2004年、福岡にて株式会社ヌーラボを設立し、代表取締役に就任。現在「“このチームで一緒に仕事できてよかった”を世界中に生み出していく。」ために、Backlog、Cacoo、Nulab Passを開発・運営中。また、福岡本社のほか東京、京都、 ニューヨーク、アムステルダムに拠点を持ち、世界展開に向けてコツコツ積み上げ中。

黒川 公晴(くろかわ きみはる)

合同会社こっから 代表 / 株式会社Learner‘s Learner CEO / Brain Active with 代表理事

2006年外務省入省。2009年米国ペンシルバニア大学で組織開発修士を取得し、外交官としてワシントンDC、イスラエル/パレスチナに駐在。2013年に帰国後は、安全保障や経済問題等様々な分野で政府間交渉に携わるかたわら、首相・外相の英語通訳を務める。国益と価値観がぶつかり合う前線に立つ中で、個と組織のあり方に強い関心を持ち、2018年独立。以降、コンサルタントとして国内外の企業の組織・人材開発を支援。リーダーシップ育成、ビジョン・バリュー策定、カルチャー変革、学習型組織作り、事業開発等のサポートを行う。2021年からは米国ミネルバと事業提携し、日本企業向けのリーダーシップ開発プログラム「Managing Complexity」を展開。自身も講師を務める。

リーダーシップを再定義する

河野氏による基調講演の後は、橋本氏と黒川氏のトークセッションが続きました。まず触れられたのは、黒川氏の著書に登場する「適応型リーダーシップ」についてです。

黒川氏は、「『適応型リーダーシップ』は役割ではなく、チームメンバーがチーム全員に対して及ぼす前向きな影響力と定義している」と述べました。

現代において、なぜ「適応型リーダーシップ」が求められるのか。黒川氏は「物事は複雑だから」と強調。刻々と変わる状況に合わせて、自分の意識や行動を変化させる。そうすると、リーダーが変わっていくと同時にチームも変わっていくと言います。

また、世の中には「共感型」や「変革型」といった、さまざまなリーダーシップが存在しています。「そういった型によらず、変幻自在に自分のスタイルを変えて、リーダーシップを発揮しなければならない」と説明しました。

これに対し、橋本氏は「先頭に立つ『リーダーシップ』と後ろから支える『フォロワーシップ』を使い分けなければならない。経営者は性格も場面によって変えなければいけないので、創業時の自分、今の自分、これからの自分は、まったく違うものになっていると思う」と応えました。

多様性と心理的安全性はチームを変える

話題は「チームにおける多様性と心理的安全性」に移ります。

ヌーラボは、チームワークマネジメントの重要性を提唱しています。橋本氏は、「『お客様への多様性』と『(組織の)内側からの多様性』の二方向が重要」と説明します。

ヌーラボ創業当初のお客様は、40~50代の男性がほとんど。しかし、次第に女性も増え、さらに海外展開したこともあり、どんどんお客様が多様化していきました。そこで、さまざまなお客様に対応するために、ヌーラボ社内の多様性が重要になりました。

そのために欠かせない要素として、橋本氏は「心理的安全性」を挙げました。相手を信じることで心理的安全性が醸成され、お互いに課題や問題を指摘し合うことができる。そうして目的やゴールに向かって行動できると、その理由を語ります。

続けて、黒川氏は「心理的安全性は『4つの不安』がない状態でいること」と補足します。

4つの不安とは、「無知だと思われる不安」「無能だと思われる不安」「邪魔していると思われる不安」「ネガティブだと思われる不安」です。これらを取り除くために、リーダーは自己開示ができていなければならないと強調。橋本氏もそれに共感しました。

ツールが支えるチームづくり

トークセッションは、話題がリーダーシップを支える仕組みへと広がりました。黒川氏は「適応型リーダーシップ」の実践と、Backlogの相性の良さについて説明します。

「仕事を納期通りに終わらせない部下やミスばかりの部下に、原因を追究するのではなく、そうさせている組織構造やカルチャーから探っていく。そこで必要になってくるのが、全体を見る力、そしてBacklogにはそのための機能が備わっている。

Backlogを使うと、困っている人の仕事の状況などが見えるので、声かけがしやすくなったり、心配する気持ちが芽生えたりする。リーダーシップへ踏み出す一つの材料になると思います」

これに、橋本氏は、「リーダー一人がマネジメントできるのは、8人までとよく言われています。しかしBacklogを使えば、問題が目に見える。その問題だけを解決していけば、いいので、16人のマネジメントすることもできるのではないか」と続けました。

チームを前進させる仕組みづくり

トークセッションの最後のテーマは「チームを前進させる仕組みづくり」です。仕事において、チームが停滞している状況について、橋本氏は「コミュニケーションの設計がうまくいっていないこと」を理由に挙げました。

「コミュニケーションをしたからといって、正しく相手に伝わっているとは限らない。テキストや口答のやりとりでは、認識の誤りが生まれる確率はかなり高いと思っています。つまり、基本的にはコミュニケーションが不足している状態ということ。細かく具体的に仕事を進めるようなコミュニケーションをしていかなければ、正解にミートする状況を作りづらいのではないでしょうか」

黒川氏は、チームが停滞したときにリーダーは「瞬発力で動かないことが大事」だと語りました。立ち止まって、何が起こっているのかしっかりと状況を観察する。スキル不足や家庭の事情、プロダクトの問題など、背景を含めた全体を知ろうとする思考の習慣をつけることが大切だと伝えます。

トークセッションの後には、参加者からの質問に答える質疑応答が行われ、参加者からの質問に対して、橋本氏と黒川氏が活発な意見交換を行いました。イベント後の交流会では、参加者同士が積極的に親睦を深める姿が見られました。イベント全体を通して活気にあふれた雰囲気の中、盛況のうちに終了しました。

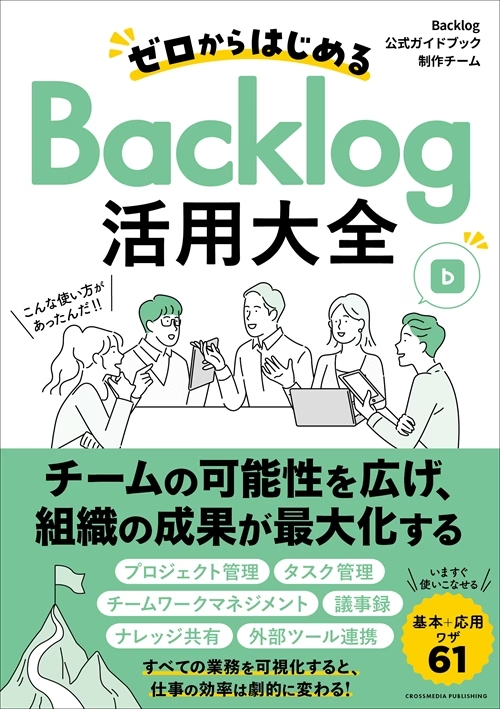

ゼロからはじめるBacklog活用大全

著者:Backlog公式ガイドブック制作チーム

定価:1,980円(本体1,800円+税10%)

発行日:2025年10月2日

ISBN:9784295411413

ページ数:208ページ

サイズ:210×148(mm)

発行:クロスメディア・パブリッシング

発売:インプレス

詳しくはこちら

Amazon

楽天