- カテゴリ

- タグ

.jpg)

はじめに:競争戦略のカスタマージャーニー後半戦へようこそ

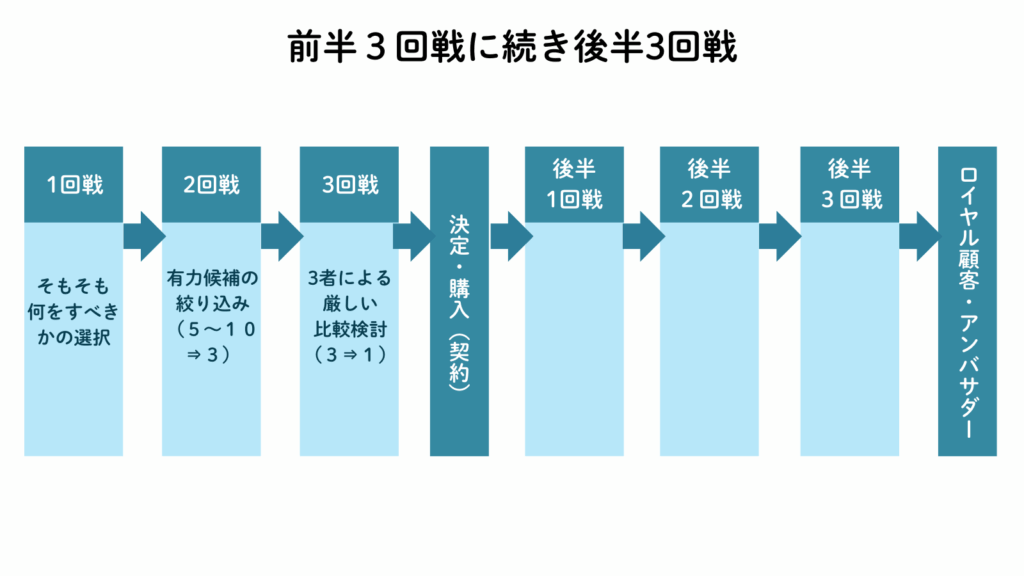

カスタマージャーニー立案に興味をお持ちの皆様に、今回は「競争戦略のあるカスタマージャーニー」の後半戦として、顧客が商品・サービスを購入した後の3つの戦いについて解説していきます。

多くの書籍や記事でカスタマージャーニーが語られていますが、顧客と自社の関係性に焦点を当てたものが多く、競合相手についてはあまり言及されていない傾向があります。

しかし、現実のビジネスでは、顧客獲得後も競合との戦いは続きます。顧客は常に他の選択肢を検討しており、満足度が低下すれば簡単に競合へと流れてしまう可能性があるからです。

今回は、初回契約獲得という中間地点を通過した顧客が、ロイヤル顧客、さらにはアンバサダーへと成長していく過程における3つの重要な局面と、それぞれの局面における競争戦略について詳しく解説していきます。

顧客の心を掴み、競合に打ち勝ち、長期的なエンゲージメントを築くためのヒントが満載です。ぜひ最後までお付き合いください。

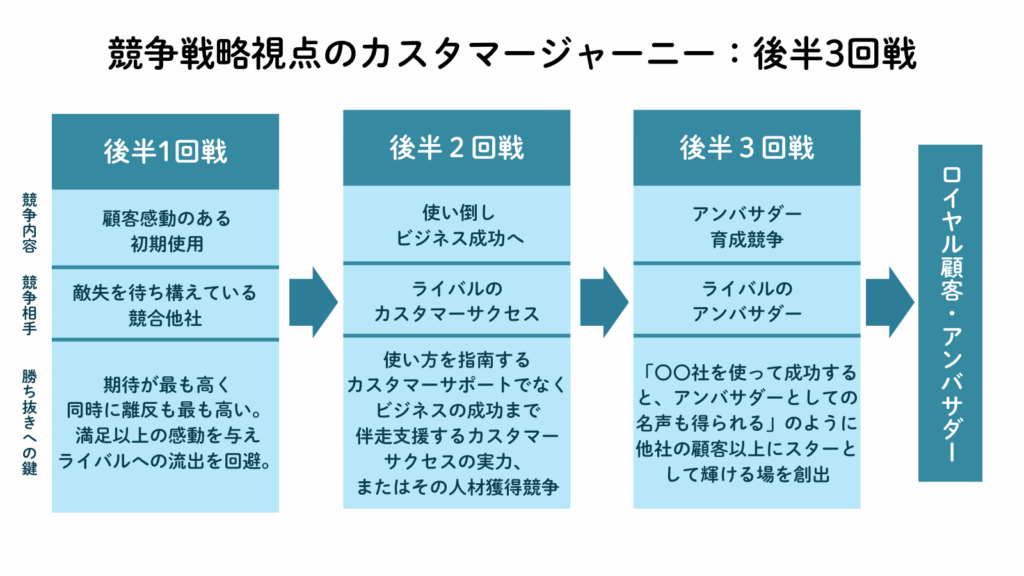

後半第1回戦:購入直後 – 驚きの初体験を提供し、競合への流出を防ぐ

顧客が商品・サービスを購入した直後は、期待感が最高潮に達していますが、一方で競合に流れてしまうリスクも最も高い段階です。

顧客はその商品・サービスを本当に自身の課題解決のパートナーとして選ぶかどうかを決めかねており、少しでも満足しなければ簡単に離反してしまう可能性があります。

顧客が期待に胸を膨らませ、商品・サービスと初めて触れ合うこの段階では、顧客の期待を裏切らないことが何よりも重要です。「すごい!」「最高!」「期待以上!」といった感動的な体験を提供し、顧客の心を掴むことが、この第1回戦を勝利する鍵となります。

もし顧客が「使い方がわからない」「トラブルが起きてイライラする」といったネガティブな経験をすると、せっかく芽生えた期待感はたちまち消え失せ、離反へと繋がってしまいます。

顧客は、私たちマーケターが想像する以上に理解力が低いことを肝に銘じ、顧客視点に立った丁寧なサポート体制を構築することが重要です。

顧客に感動的な初体験を提供するためには、「顧客満足」を超えた「顧客感動」を目指すべきです。顧客自身が「自分が本当に求めていたのはこれだ!」と驚くような、期待以上の価値を提供する必要があります。そのためには、顧客の声に真摯に耳を傾け、彼らが本当に求めているものを深く理解することが重要です。

例えば、満足度アンケートを実施する際に、「買ってみて一番嬉しかったのはどんな時でしたか?」といった自由回答形式の質問を設けることで、顧客の喜びの声を収集することができます。少数意見の中にも、マーケティングの突破口となる貴重なヒントが隠されている可能性があります。

顧客が感動したポイントを特定したら、それを他の顧客にも体験してもらえるようなサービスを企画しましょう。例えば、「ウェルカム・パッケージ」のような形で、商品・サービスのわかりやすい使用方法や感動的な体験へと誘導するプログラムを提供することができます。

新規顧客獲得には、既存顧客維持コストの5倍から25倍のコストがかかると言われています。せっかく獲得した顧客をここで手放してしまうのは、大きな損失です。顧客との最初の接点を大切にし、感動的な初体験を提供することで、長期的な関係構築の基盤を築きましょう。

後半第2回戦:使い倒し成功獲得 – カスタマーサクセスの実力勝負

顧客が商品・サービスに慣れ、「一応使えるようになった」段階から、その真価を最大限に活用し、当初の目的であった課題解決や夢の実現を達成する「使い倒し」の段階へと導くことが、後半第2回戦の目標です。

顧客が成功体験を得ることで、ロイヤリティが高まり、競合の存在は脅威ではなくなります。

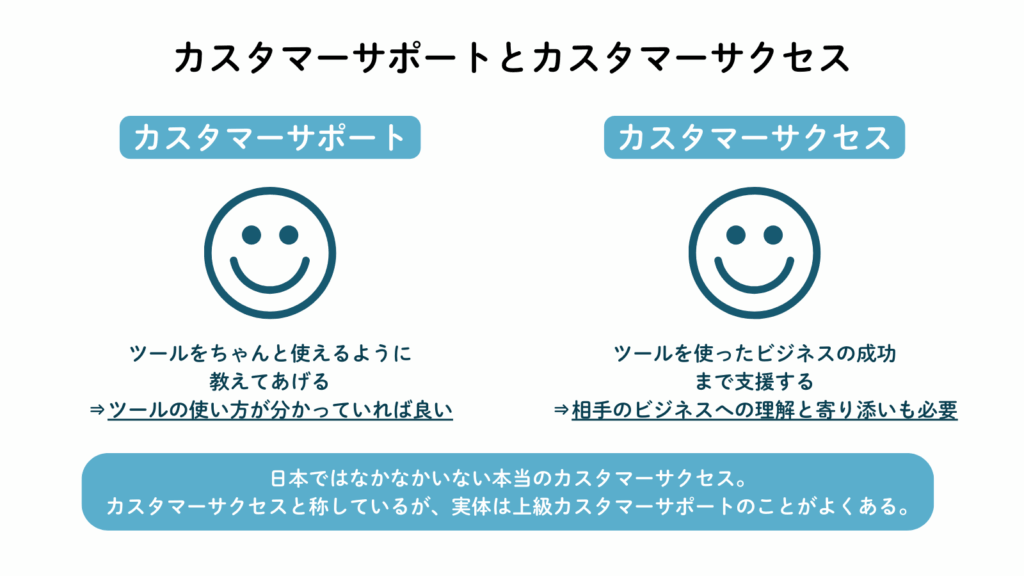

この段階ではカスタマーサクセスの役割が非常に重要になります。従来のように商品を販売したら「後は顧客の責任」と突き放すのではなく、顧客が成功するまで寄り添い、伴走していく必要があります。

顧客のビジネスを深く理解し、課題解決や目標達成のための多角的なサポートを提供することで、顧客との信頼関係を構築し、長期的なエンゲージメントを実現することができます。

しかし、日本ではカスタマーサクセスが思うように機能していないのが現状です。その一因として、カスタマーサクセスを担う人材の不足が挙げられます。

顧客のビジネスを理解し成功へ導くためには、幅広い知識や経験、そして顧客とのコミュニケーション能力が求められますが、そのような人材は限られています。また、人材の流動性が低いことも、カスタマーサクセスの発展を阻害する要因となっています。

欧米や中国のようにさまざまな業種・ビジネスを経験した人材が少ないため、顧客のビジネスを深く理解し、適切なアドバイスを提供することが難しい場合があります。

優秀なカスタマーサクセス人材の獲得競争は激化しており、外部からの採用が難しい場合は、社内での育成が重要です。自社のビジネスだけでなく、他業種のビジネスやマーケティングについても理解できる人材を採用し、育成していく必要があります。

人材の育成には時間とコストがかかりますが、長期的な視点で投資を行うことが、将来の競争優位性を築くことに繋がります。企業トップが明確なビジョンを示し、人材育成に積極的に投資していくことが、この競争を勝ち抜くために不可欠です。

後半第3回戦:アンバサダー育成競争 – エンゲージメントマーケティングの最終ゴール

顧客が商品・サービスによって成功体験を得た後、彼らを「アンバサダー」へと育成することが、エンゲージメントマーケティングの最終ゴールです。

アンバサダーとは、自社の商品・サービスを周囲に推奨してくれる熱烈なファンであり、企業にとって最強の宣伝マンです。

アンバサダーを育成するためには、顧客に「他の顧客にも教えてあげたい」「顧客代表として意見を伝えたい」「コミュニティを盛り上げたい」といった気持ちを抱いてもらう必要があります。そのためには、顧客の承認欲求や貢献意欲を満たす仕掛けを作ることが重要です。

例えば、顧客が活躍できる場を提供したり、表彰制度を設けたりすることで、顧客のモチベーションを高めることができます。また、顧客の声を商品開発やサービス改善に反映することで、共創関係を築き、エンゲージメントを深めることができます。

アンバサダー育成競争は、企業のレピュテーション(評判)獲得競争でもあります。「あの会社の顧客は輝いて見える」「あの会社の顧客になるとスターになれる」といった評判が広がれば、顧客獲得において大きなアドバンテージとなります。

アンバサダーは顧客コミュニティだけでなく、プライベートな場でも自社の商品・サービスを推奨してくれます。彼らの口コミは企業の広告よりも信頼性が高く、新規顧客獲得に大きく貢献します。

強いパフォーマンスを発揮するアンバサダーを多数育成できた企業は、大きな成長を遂げることができます。アンバサダーが次のアンバサダーを生み出し、顧客基盤が雪だるま式に拡大していくからです。

伝統的マスマーケティングからエンゲージメントマーケティングへ

多くの企業では依然として伝統的なマスマーケティングの考え方が根強く残っています。顧客一人ひとりと向き合うエンゲージメントマーケティングよりも、不特定多数に向けて大量の広告を配信するマスマーケティングのほうが効率的だと考えているのです。

確かに、スーパーやコンビニ、家電量販店などの店頭売りの商品の場合は、マスマーケティングの方が有効かもしれません。特に衝動買いをする商品の場合、エンゲージメントが発生する間もなく購入決定に至ります。テレビ広告で見たことのある商品を店頭のパッケージをちょっと見て、買ってみます。評価は一度使って行えば良いのです。〇百円の商品であれば、一度使って満足しなかったら次に買うのをやめればよいだけの話です。

一方で、高額商材やBtoB商材の場合は、購入決定までに長いプロセスが必要です。また、購入後もロイヤル顧客やアンバサダーになるためには多くのプロセスを経る必要があります。そのため、エンゲージメントが不可欠です。

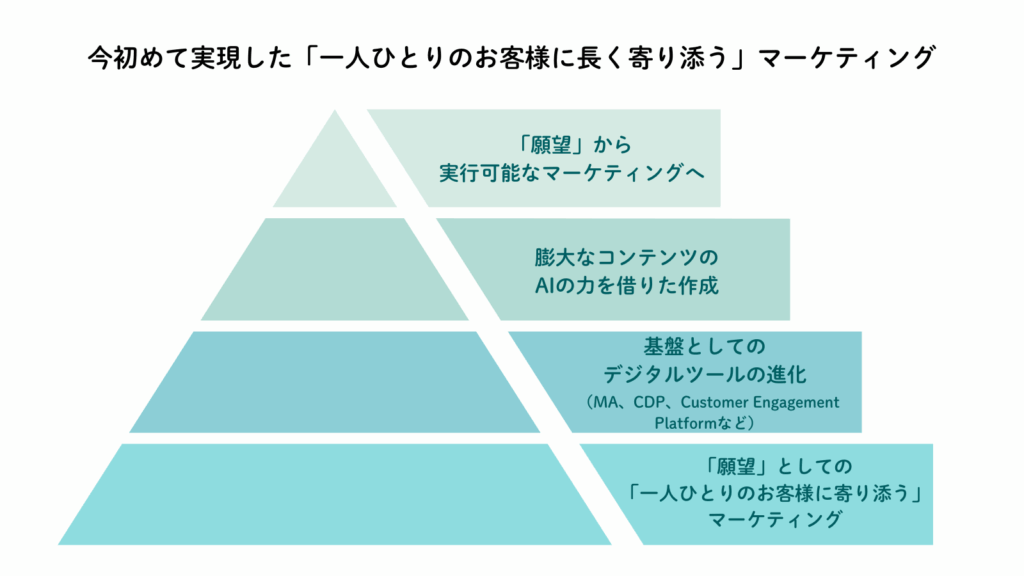

「一人一人に長く寄り添う」というエンゲージメントの概念は、昔からマーケティングの世界に存在していました。優秀で専属の営業マンが一人一人の上得意に寄り添うように接することが最も収益をもたらすことが分かっていましたからね。

しかし、マーケティングの世界ではそれは絵に描いた餅でした。そんなことは現実に実行出来るはずがないからです。今日それが可能になったのはデジタル技術の進化によるものです。

ターゲティング広告、顧客データベース、メール・スマホアプリプッシュ配信、LINE配信などの個別メッセージ配信、そしてマーケティングオートメーション、プライベートDMP、CDP、カスタマーエンゲージメントプラットフォームといったSaaS型クラウドの進化が、以前は机上の空論に過ぎなかったエンゲージメントマーケティングを実行可能にしたのです。

ただしこれらデジタル施策の進化は、それだけでは成果を生みません。しっかりしたシナリオと膨大なコンテンツがあって始めて成果を生みます。 しかしそれは簡単ではありません。折角MA等を導入してもそれが出来てないばかりに、やっていることは一斉メール配信のメルマガだけということが良くあります。特にちゃんとやろうとすればするだけ膨大なコンテンツが必要になることが大きな壁となってきました。

そして今、AIによるコンテンツ制作の革新がその壁を解決に導いています。デジタルとAIが「一人一人に長く寄り添う」ことを夢ではなく現実にするのです。もはや、エンゲージメントの実行を阻むものは無くなりました。

おわりに:ロイヤル顧客とアンバサダー獲得を目指して

エンゲージメントマーケティングの最終ゴールは、大きなLTV(顧客生涯価値)をもたらすロイヤル顧客の育成・創出、そして自社に最強の成長サイクルをもたらすアンバサダーの育成・創出です。

しかし、顧客との長期的な関係構築にばかり目を奪われると、ライバルの存在を忘れてしまうことがあります。顧客と自社の関係だけでマーケティングを構築しようとするのです。

この記事では、そうした落とし穴に陥らないよう、常に競争相手の存在を意識し、競争戦略の視点を持ったエンゲージメントマーケティング、そしてその全体設計図としてのカスタマージャーニーの立案に資することを提案します。

⇒この内容の詳細は弊社出版の書籍『戦略から始めるエンゲージメントマーケティング(著:小川 共和)』で解説されています

タグ