- カテゴリ

- タグ

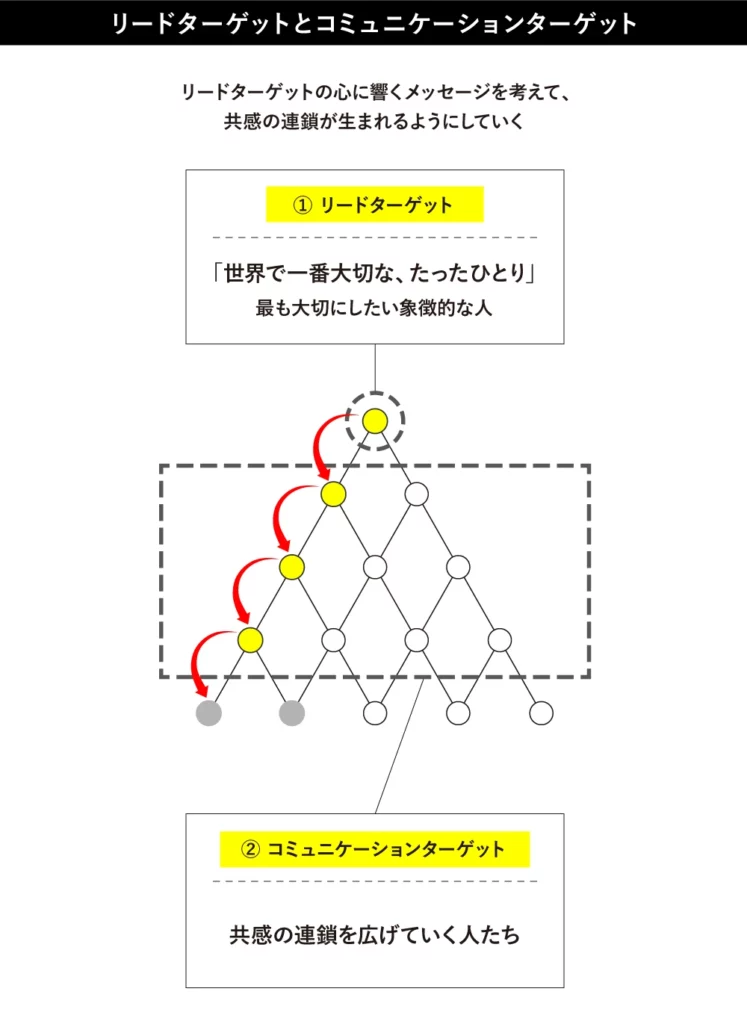

市場を創るマーケティングとは、ただ多くの人にリーチすることではなく、「世界で一番大切な、たったひとり(=リードターゲット)」 の心を動かすことから始まります。

本記事では、「共感の連鎖」がどのように新しい市場を生み出すのか を、Tabioが仕掛けた「レッグファッション」市場の創造、P&Gが展開した動画キャンペーンの成功事例を交えて解説します。

※この記事は、『仕事の研究』(美濃部哲也/クロスメディア・パブリッシング)に掲載された内容に、編集を加えて転載したものです。

シェア争いではなく、新しい市場を創るマーケティング

マーケティング活動というのは、社会や人の暮らしが豊かになっていくために行われるべきで、「潜在的なニーズが掘り起こされて新しい市場が生まれる」ことに力点をおきたいと、20年ぐらい前から考えるようになりました。マーケットのシェアの争奪戦のためのマーケティング活動が、人の暮らしや心を豊かにしていくことは、できなくなってきているからです。

インターネットが社会のインフラになり、規模(資本)の大小や活動の場所、年齢などに縛られずに、アイデアと情熱があれば、可能性を広げていくことができる。ということは、「今まではなかったけれど、実はこういうのがあれば凄くいいですよね」というようなものを生み出すことがしやすい環境に、どんどんなってきています。だから、社会や暮らしが豊かになっていくきっかけになるものを生み出したり、すでにあるものが違う使われ方をして豊かさが増えていくようなことに、マーケティング活動がされていくことが望ましいと思うのです。

リードターゲット=「世界で一番大切な、たったひとり」

「潜在的なニーズを掘り起こして、新しい市場を創る。」その際に、最も重要なことは、その商品やサービスが「世界で一番大切な、たったひとり(=『リードターゲット』と呼びます)」が具体的に見えているかどうか、ということです。リードターゲットというのは、多くのマーケッターが間違った使い方をしている「ペルソナ」という言葉から生まれる抽象的ターゲット像や顧客にしたい総体を平均的に言い表している平均的なターゲット像とは違います。「そのサービスや商品にとってのこの先10年間が明るい未来になっていくために、たったひとりに利用してもらいたいとしたら、それは誰か?」というような思考から生み出される具体的な一人です。その人が共感して利用するようであれば、ほかの人にも広がっていくというような、「たったひとり」を決めるのです。

「たったひとり」の心を射止める商品やサービス、使い方、メッセージであれば、共感が共感を呼んでいく「共感の連鎖」によって、「ああ、実はこういうのが欲しかった」「こういうのがあると、自分の暮らしが楽しくなっていきそうだ」という形で潜在的なニーズが掘り起こされていき、新しい商品や新しいサービスとの出会いがまれていきます。

Tabioで切り拓いた「レッグファッション」市場

たとえば、レッグファッションの市場を創った時は、こんな感じで考えました。新宿駅にあるファッションビルのルミネで、毎シーズン(春・夏・秋・冬)の始めに、お気に入りの服を買っている27歳の女性。港区青山にある総合商社に契約社員として勤務している。一人住まいをしていて家賃は8万円。友人との外食も頻繁にある。お洋服にはもっとお金をかけたいけど、(金銭的なゆとりがそこまでなので)いろいろと工夫を凝らしながら、スナイデルなど、新宿ルミネに入っているお店の服を自分の好みのスタイルで着こなしたい。

工夫を凝らすためのアイテムとしてレッグウェアは最適です。そこで、毎シーズンごとに足元の靴下やタイツに変化をつけることで、毎日のコーディネートに変化をつけることができる。しかも、洋服を買うのに必要な費用の10分の1ぐらいの出費で大丈夫。たとえば、「秋冬のショートブーツにレッグウォーマーを合わせれば、ロングブーツに早変わり」といったようなストーリーを、女性誌の編集部の方々と一緒に展開していきました。

ファッションはパリの情報が起点となるので、パリのコレクションに参加するようなブランド(シャネル、ジバンシーなど)のコレクション担当の人たちや『ヴォーグ』、『マリークレール』などの雑誌の編集部にパリまで会いに行って、Tabioのレッグファッションアイテム(靴下、タイツ、レッグウォーマー)を売り込みました。その頃すでにサステナブルな思想が定着していたフランスの人たちにとっては、「好きな服を長く着る。トレンドを取り入れるのは足元のアイテムで」ということにもなるということで、コレクションで採用されたり、フランスのファッション誌で取り上げられたりと、業界関係者からの賛同をいただきました。

また、日本でも「トレンドは足元で取り入れる」という考え方は、費用を抑えながらもトレンドをコーディネートに取り入れられるという側面とお気に入りのものを長く身に着けながらもトレンドを取り入れられるということで、多くの女性が靴下やタイツやレッグウォーマーを日々のコーディネートに取り入れるようになりました。こうしてレッグファッションというカテゴリーが創出されていきました。

この事例以外にもいくつもあります。

本書で幾度か登場するTabioの父の日の展開「空を飛ばせてくれたお父さんの足へ」の場合は、「長野県で生まれ育ち、東京の大学を卒業して、東京で就職して、職場で出会った人と28歳で結婚して、現在は子供が幼い子供がいる女性」を「世界で一番大切な、たったひとり(=リードターゲット)」にしています。

テイクアンドギヴ・ニーズのハウスウエディングの時は、「結婚式はその日に自分(新婦様)が一生で一番素敵になれる日という考えではなくて、『ありがとう、ごめんなさい、愛してる』を大切な人に伝えて絆を確かめ深め合える日」という考えのカップル(主にご新婦様)をリードターゲットにしました。

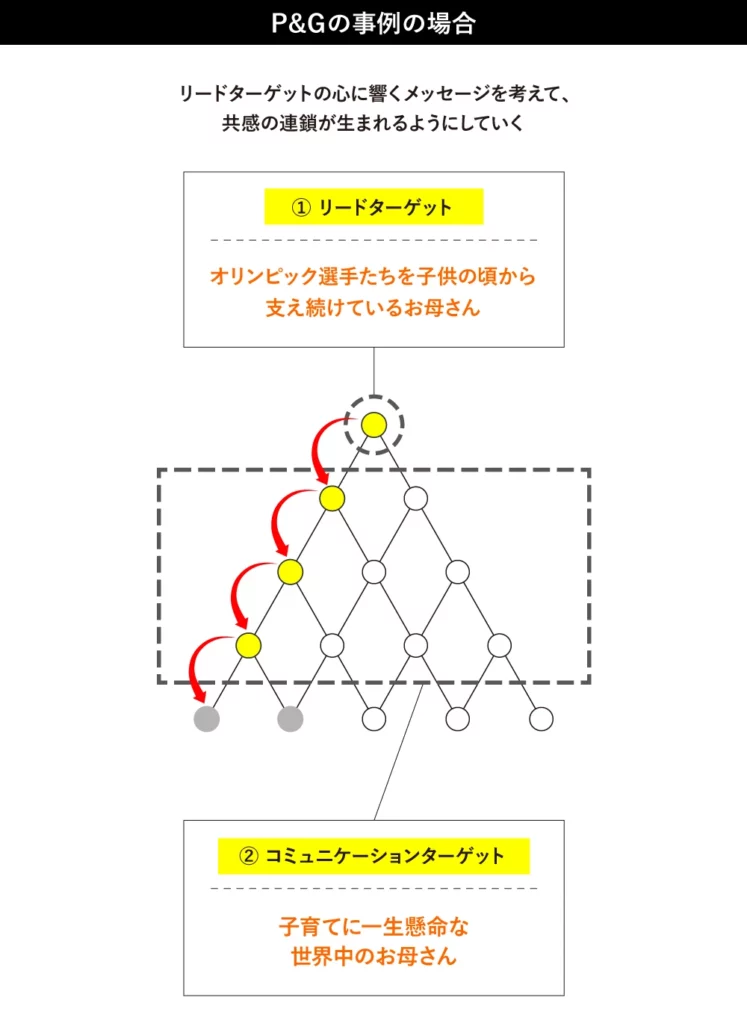

P&Gのマーケティング事例ー共感の連鎖、世界中のお母さんへー

最後に一つ、私が大好きな事例をご紹介します。それは、マーケティングカンパニーとして世界的に有名なP&G社の事例です。

ロンドン五輪に合わせ同社がインターネットで〝ある動画〟を配信し、世界中の人たち、特に女性に共感を呼び話題になりました。その動画は、「お母さんという仕事(=生まれたての赤ちゃんの時からずっと子供のお世話をして大人になるまで育てていくという仕事)は、世界で一番大変な仕事であり、世界で一番素敵な仕事です。すべてのお母さんに感謝しかありません。私たちはお母さんのサポーターであることを誇りに思います。」(The hardest job in the world, is the best job in the world. Thank you, Mom. Proud sponsor of Moms.)というメッセージを投げかけています。 動画のストーリーは以下のような感じです。

子供が生まれ、その子供がスポーツをするようになり、お母さんは子供を朝起こしたり、お弁当をつくったり、送り迎えをしたり、汚れた服を洗濯したりします。喜怒哀楽を共にしながら、子供はどんどん力をつけ、小学生の大会、中学生の大会で優勝し、ついにオリンピックに出場します。お母さんは精一杯の声援を送り、我が子がメダルを獲る瞬間を目の当たりにするのです。親子は競技終了後に抱き合ったり、また会場へ行けないお母さんの場合は、カメラの向こうのテレビ画面の前で泣いている。選手はテレビ画面の向こうで手を振っている。それぞれの親子の絆を各国、各競技ごとに紹介していくのです。そして最後に、前述のメッセージで締めくくっています。「オリンピック選手のお母さんでなくても、全てのお母さんは同じような想いで我が子を育てていますよね。だからお母さんは全員が素晴らしいんです」という暗示さえもしています。

「世界で一番大切な、たったひとり」であるオリンピック選手のお母さんから、世界中の子育てに一生懸命なお母さんに共感が連鎖していった素敵な事例です。そして、P&G社は子供たちの未来のために地球を大切にしていく取り組みを始め、世界中の母親の気持ちを代弁するような活動を、企業活動の重要な取り組みの一つとして、今も継続的に行っています。

仕事の研究

著者:美濃部哲也

定価:1628円(本体1480円+税10%)

発行日:2022/3/1

ISBN:9784295406594

ページ数:256ページ

サイズ:188×130(mm)

発行:クロスメディア・パブリッシング

発売:インプレス

タグ